Ästhetik

Konzept, Museum, Raum

Ziel des Projektes war es eine Antwort auf die Frage zu finden, wie digitale Alltagsartefakte im musealen Kontext erfahrbar gemacht werden können. Im Zentrum stand dabei die ästhetische Wahrnehmung digitaler Objekte – ein Aspekt, der in unserer zunehmend digitalen Lebenswelt an Bedeutung gewinnt, aber im Ausstellungskontext bislang oft unterrepräsentiert ist.

Was ist sammelnswert?

Wie kann gesammelt werden?

Wie archiviert man digitale Artefakte?

Wie können sie ausgestellt werden?

Auf Grundlage ästhetischer Theorien und nutzerzentrierter Forschung entwickelten wir ein Drei-Ebenen-Modell, das die Ästhetik digitaler Artefakte aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet. Die erste Ebene ist das offensichtliche visuelle Erscheinungsbild, die zweite Ebene beschäftigt sich mit der Usability, also der Nutzerfreundlichkeit, und auf der dritten Ebene widmen wir uns der unsichtbaren Programmierung bzw. dem Code, der dem Artefakt zugrunde liegt.

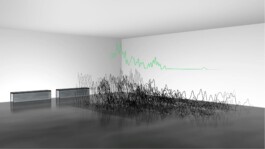

Basierend auf dieser Analyse wurden ausgewählte Artefakte in dreidimensionale, interaktive Raumkonzepte übersetzt. Ziel war es, digitale Inhalte multisensorisch erfahrbar zu machen und so über die Grenzen der physischen Geräte hinaus zu denken. Die Besucher*innen können die ästhetischen Ebenen der Artefakte nicht nur sehen, sondern auch hören und fühlen – ein Zugang, der neue Perspektiven auf digitale Alltagsobjekte eröffnet.

Unser Konzept hat nicht nur inhaltlich, sondern auch praktisch Vorteile: Viele der typischen Herausforderungen bei der musealen Präsentation digitaler Objekte – wie Lagerung, Wartung, Kompatibilität mit veralteter Software oder Hardware – werden durch die räumliche Übersetzung obsolet.

STUDIENPROJEKT Betreut von Prof. Detlef Rahe und Prof. Tanja Diezmann

KONZEPT & GESTALTUNG in Zusammenarbeit mit Caroline Schneider und Lisa Schramm

IN KOOPERATION MIT Museum für Kunst & Gewerbe Hamburg, Tulga Beyerle

JAHR 2020